En el año 1990 fue publicada esta importante colección de experiencias vividas en la Radiodifusora Nacional. Son dos discos en los que se compilan voces de escritores en entrevista y lectura de sus obras, antología de programas con diversas temáticas, testimonios políticos y la obra de muy diversos compositores colombianos. Desde Pedro Morales Pino hasta Catalina Peralta, de paso por Blas Atehortúa, Jesús Pinzón y Jaqueline Nova, entre otros veintiuno. La cara A del segundo disco es, por tanto, un elocuente muestrario del trasegar musical colombiano, visto desde el oficio radial propulsor de la cultura.

Colección que agrupa los documentos relacionados con temas de interés general, expresiones artísticas, manifestaciones y producciones culturales originadas por los diferentes tipos de poblaciones en el país.

Desde hoy miércoles 21 de noviembre estará abierta al público esta exposición con 148 carátulas que son apenas una muestra de uno de los géneros predominantes en el archivo de la Fonoteca, el de la música llamada clásica.

De manera paralela a las históricas realizaciones de Stravinsky en campo del ballet, Maurice Ravel (1875-1937) comenzó a trabajar en la partitura de su obra Daphnis y Chloe en 1909, comisionada por Sergéi Diágilev (1872-1929). Al igual que los ballets del compositor ruso, Ravel estrenó el suyo en el Théâtre du Châtelet, el 8 de junio de 1912, justo un año después de la presentación debut de “Petrouchka”. Así mismo la orquesta fue dirigida por Pierre Monteux (1875-1964), la coreografía fue de Michel Fokine (1880-1942) y Vátslav Nizhinski (1890-1950) interpretó el papel protagónico de Dafnis.

“Petrouchka”, ballet en un acto y cuatro escenas, escrito entre los años 1910 y 1911 por Igor Stravinsky (1882-1971), da cuenta en su nómina técnica original, del fervor cultural parisino previo a La Gran Guerra. La coreografía de Michel Fokine (1880-1942), el libreto del propio Stravinsky con Alexandre Benois (1870-1960), quien también se encargó de decorados y vestuario, la dirección musical del Pierre Monteux (1875-1964) y el papel estelar a cargo del bailarín Vátslav Nizhinski (1890-1950), fueron un grandioso cúmulo de fuerzas sincronizadas por el empresario Sergéi Diágilev (1872-1929) y sus reconocidos Ballets Rusos.

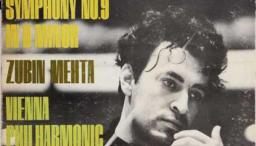

Para el año 1961, con 25 años de edad, Zubin Mehta contaba ya con experiencias como director al frente de las orquestas filarmónicas de Israel, Berlín y Viena. En la actualidad esta figura cardinal suma más de tres mil conciertos y 200 grabaciones, con especial énfasis en la producción musical postromántica europea. Richard Strauss, Gustav Mahler y Anton Bruckner, son compositores privilegiados en su catálogo. Mediando los años 1960, periodo en que se realizó esta grabación (1965), Mehta fungía como director de la Orquesta Sinfónica de Montreal y director musical de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, al tiempo que se vinculaba a la Orquesta Filarmónica de Israel.

Las más notables grabaciones del director alemán Wilhelm Furtwängler (1886-1954) se realizaron a partir de los años 1940, durante el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y luego de haber superado el controversial proceso de desnazificación al que fue sometido. Son discos en su mayoría grabados en sesiones de concierto en vivo y dedicados al repertorio germano, particularmente aquel escrito en el siglo XIX, periodo en el que se le reconocen los mayores aportes. Esta grabación de 1953, fue por el contrario una experiencia en estudio. Dirige la Orquesta Filarmónica de Berlín, agrupación indisolublemente ligada a su carrera.

Yevgeny Aleksándrovich Mravinski (1903-1988) es considerado uno de los directores soviéticos más representativos del siglo XX. Su labor tuvo un énfasis especial en el repertorio ruso, si bien el conjunto de su producción abarca todo el canon de la música clásica. A la par con la interpretación del decimonónico Tchaikovski, Mravinski se encargó de estrenar varias obras escritas por sus contemporáneos Dmitri Shostakóvich y Sergéi Prokófiev. A su lado en esta grabación, Sviatoslav Richter (1915-1997), personaje análogo en el piano. Los dos supieron sortear los rigores del régimen soviético y salir airosos con sus realizaciones sin abandonar su país natal.

La presencia en Bogotá del director y compositor estonio Olav Roots (1910-1974) a partir del 1952, indica una orientación modernizante del establecimiento musical local. Además de su influyente labor pedagógica en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y un fructífero vínculo con la Radiodifusora Nacional de Colombia (hoy Radio Nacional de Colombia), Roots encarnó una época dorada de la Orquesta Sinfónica de Colombia, caracterizada entre otras cosas por el impulso a la creación nacional. Justamente, este disco contiene obras de dos importantes compositores que supieron dar respuesta y reprodujeron con su labor esas nuevas condiciones: Fabio González Zuleta (1920-2011) y Roberto Pineda Duque (1910-1977).

Laurel Records es una compañía discográfica reciente, si se compara con marcas consumadas en el ámbito de la música clásica desde décadas atrás. Surgida en el año 1974, tuvo desde sus primeras publicaciones dos lineamientos básicos: calidad y pureza en el sonido y en la técnica de grabación, a lo cual se suma su enfoque en la publicación de música de cámara poco común, ya fuera contemporánea o del pasado reciente, pero con decidida orientación experimental.